La princesa de Éboli

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias Mayores

Acontecimiento: Varios

Personaje: Ana de Mendoza

Comentario de "La princesa de Éboli"

UNA NOVELA FAMILIAR

Paloma Díaz-Mas Universidad del País Vasco

Hay vidas humanas que no es necesario novelar para que parezcan una novela: basta con contarlas, y la realidad supera con creces las peripecias de cualquier invención.

Una de esas vidas es la de doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli. Nacida en Cifuentes (Guadalajara) en 1540, descendía de dos de las casas nobles de más abolengo en la España del siglo XVI: los Mendoza, a la que pertenecían los duques del Infantado; y la casa de Medinaceli, con la que los propios Mendoza habían emparentado en el siglo XV. Como tantas mujeres de su época, fue pieza de trueque en la política del momento; hasta que poco a poco, con una mezcla de orgullo nobiliario, coquetería femenina e intrigas palaciegas, se convirtió en protagonista.

Era hija única de un matrimonio desgraciado, más desgraciado aún por no haber tenido hijo varón que asegurara su sucesión. Sus padres la casaron con un noble de orígenes inferiores a los suyos: Ruy Gómez de Silva, perteneciente a la nobleza portuguesa (era de la familia de los Tello de Meneses), que se había criado en la Corte en estrecho contacto con el entonces príncipe Felipe, quien pocos años después se convertiría en el rey Felipe II. Ruy Gómez fue, de hecho, la persona de mayor confianza de este rey, que le otorgó el título de príncipe de Éboli precisamente para poderlo tener en su entorno cercano (los orígenes de Gómez de Silva no le hubieran permitido una cercanía tal en determinadas circunstancias, según el rígido protocolo borgoñón de la Corte) y en su relación con él Felipe II perfila ya lo que en reinados posteriores se convertiría en la figura del valido, ministro de confianza que podía alcanzar amplios poderes.

El matrimonio de Ana de Mendoza fue el típico de una joven noble de la época: un contrato en el que no contaban los sentimientos de los contrayentes, sino los intereses y alianzas de las familias. Se entregaba a una niña de trece años en matrimonio a un hombre maduro (los treinta y siete años que contaba Ruy Gómez suponían entonces una plena madurez), hasta el punto de que hubo que esperar dos años entre los desposorios y la ceremonia del casamiento propiamente dicho, para que la novia llegase a la pubertad y pudiese desarrollarse físicamente para cumplir los deberes del matrimonio. Aun después de casados, los esposos estuvieron varios años sin verse más que esporádicamente, debido a los viajes del marido para acompañar a la Corte; pero, eso sí, el matrimonio fue fecundo: una breve visita a los cinco años de los desposorios se saldó con el primer embarazo de la princesa. Y, como tantas mujeres de su tiempo —nobles o plebeyas— doña Ana de Mendoza se acostumbró a estar casi continuamente embarazada, a parir hijos y a enterrarlos; en quince años de matrimonio consumado tuvo once hijos, de los cuales sólo cinco vivieron hasta la edad adulta. También, como la mayoría de las mujeres, quedó viuda joven, a los treinta y tres años.

Hasta aquí nada separa la biografía de la princesa de Éboli de la vida de miles de mujeres del siglo XVI. Pero lo que la aparta del común y la hace atractiva para muchos es precisamente su trasfondo de rebeldía, ese no resignarse a su suerte que le llevó a buscar protagonismo en la vida política, utilizando las armas a su alcance.

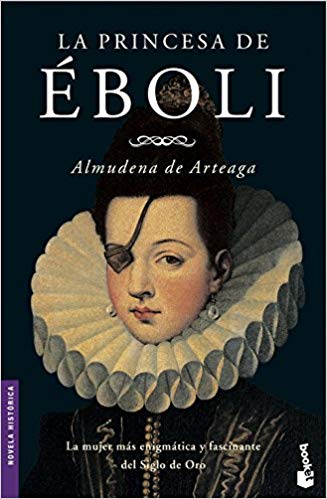

La primera de sus armas fue sin duda su belleza. El más famoso retrato que se conserva de ella se debe a Alonso Sánchez Coello, excelente pintor de cámara que vivió entre 1531 y 1588 y que retrató a los personajes más importantes de la Corte, la mayoría de los cuales son también personajes de esta novela: al propio Felipe II y a sus sucesivas esposas Isabel de Valois y Ana de Austria, al conflictivo y malogrado príncipe don Carlos, a las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela tanto cuando eran niñas como ya hechas mujeres, a los infantitos de la Corte, incluido el futuro Felipe III, a don Juan de Austria; además de realizar encargos de temática religiosa para diversos monasterios, entre ellos el de El Escorial, Sánchez Coello pintó también a varios miembros destacados de la nobleza europea, desde el príncipe Alejandro Farnesio hasta el Duque de Alba o el Archiduque de Austria. Al encargarle un retrato de doña Ana a quien pintó al propio rey, a dos reinas y a varios infantes, la familia Mendoza se colocaba donde le correspondía: entre lo más granado de la nobleza de su tiempo.

El cuadro de Sánchez Coello nos muestra a la princesa de Éboli con unos rasgos físicos que quizás hoy no resultarían el paradigma de la hermosura, pero que respondían a los cánones del siglo XVI. La tez es muy blanca y sobre ella destacan con viveza unos coloretes que hoy consideraríamos un tanto campesinos, pero que entonces constituían el colmo de la delicadeza (la color mezclada de rosa y azucena que cantaron tantos poetas, con Garcilaso a la cabeza). Los labios rojos de una boca pequeña y carnosa, destacando también sobre la piel blanca, son una sugerencia fuertemente erótica para un espectador de aquel siglo; el tamaño de la boca, como el del pie, se relacionaba con el tamaño de los órganos sexuales: de ahí el encanto de una boca y un pie pequeños en las mujeres… y grandes en los hombres. El aderezo es el que corresponde a una noble: enmarca la cara un enorme cuello de lechuguilla cuidadosamente almidonado y encañonado, sumum de la elegancia, sobre el que se recortan el óvalo de la cara, las orejas (para nosotros, quizá demasiado grandes) adornadas con gruesas y valiosas perlas, el cabello crespo en un peinado complicado que se corona con un postizo. En mitad del retrato, dos rasgos sobresalen: una nariz enérgica, un tanto masculina, y los ojos; el izquierdo es almendrado, grande, castaño y luminoso, dominado por una ceja alta y arqueada: la encarnación de los claros ojos

—ojos no de color claro, sino claros por luminosos y brillantes— que también cantaron los poetas; el ojo derecho se oculta con coquetería bajo un parche adamascado, sujeto por un cordel finamente trenzado que parece salir de los cabellos de la dama, o quizás hecho con un mechón de los cabellos mismos.

Ésa es la imagen más representativa de doña Ana de Mendoza: la de la bella tuerta que supo convertir un defecto físico en una muestra de coquetería y de seducción. El parche es todo un retrato del personaje.

Otra de sus armas fue sin duda la inteligencia. Porque había que ser inteligente para desenvolverse con soltura y hacerse influyente en aquellos ambientes cortesanos llenos de intrigas. Supo ganarse la confianza de la reina Isabel de Valois, la esposa más amada por Felipe II; supo apoyar a su marido Ruy Gómez en su ascenso cortesano como secretario del rey; supo aliarse a otro hombre influyente, protegido de su marido y también secretario del rey: el turbio y controvertido Antonio Pérez. Supo defender sus propiedades frente a parientes codiciosos. Supo combatir a sus enemigos por todos los medios, incluidos los no totalmente lícitos. Aunque al final girase la rueda de su fortuna y ella misma se viese enredada en sus propias intrigas. La caída de Antonio Pérez en desgracia ante el rey la arrastró también a ella. Queda como un secreto de la Historia quién utilizó a quién: si Antonio Pérez a doña Ana de Mendoza, doña Ana de Mendoza a Pérez o uno al otro.

Su energía vital y su determinación fueron a veces las de una niña mimada, hija única de una familia poderosa, tiránica y llena de orgullo, que no admite que le contradigan y pretende imponer su voluntad por un medio u otro. Encontró su justa medida en la figura de otra mujer fuerte del siglo XVI: la madre Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, a quien la princesa de Éboli trató de atraer a su partido patrocinando la fundación de dos conventos reformados en Pastrana (Guadalajara), donde la princesa tenía su palacio. Las tensiones entre santa Teresa y doña Ana de Mendoza constituyen una página memorable, en la que dos caracteres enérgicos se enfrentan. Al final, Teresa de Jesús gana e inflige una sutil humillación a la noble dama, alejándose de sus tierras y levantando —a escondidas y sin permiso de la princesa— los conventos recién fundados.

La novela de Almudena de Arteaga cuenta todas estas cosas y algunas más. Adopta una forma autobiográfica, como un monólogo en primera persona en el que doña Ana de Mendoza, ya al final de su vida, rememora su pasado para su hija menor, también llamada Ana como ella: una hija póstuma de don Ruy Gómez ante quien resulta perfectamente verosímil que la madre relate hechos que por necesidad la hija no conoció, por haber sucedido antes de su nacimiento o durante su niñez; y también otros sucesos más turbios que se supone que han quedado ocultos para la hija y que la madre conoce y revela ahora, con un pie en el umbral de la muerte.

A veces, la versión que doña Ana da de hechos de su propia vida (su relación con Antonio Pérez; sus maquinaciones contra don Juan de Austria; su propia participación en el asesinato de Juan de Escobedo, otro de los secretarios del rey) puede resultar demasiado benévola y exculpatoria para la princesa. Pero no olvidemos que es doña Ana quien se supone que habla con su hija: nada más natural que el que una madre disculpe o disimule ante su hija los hechos menos confesables de su pasado.

La autora de este libro, Almudena de Arteaga, es historiadora y abogada; y también es ella misma miembro de la familia de los Mendoza y, por tanto, descendiente de la princesa de Éboli. Significativamente, dedica el libro a sus dos hijas, en un juego especular en el que la madre dedica a las hijas una narración en la que una antepasada de todas ellas explica su vida a su propia hija. Así que el relato es, en sentido literal, una novela familiar, que sin duda nace como un intento de reflexionar no sólo sobre un personaje histórico, sino sobre la condición misma de una mujer o de las mujeres.

Muy probablemente en el éxito que esta novela tuvo en el momento de su aparición hubo de influir el interés que suscita entre los lectores de hoy la historia del siglo XVI, interés en gran medida reforzado por la celebración de los centenarios del nacimiento de Carlos V y de la muerte de Felipe II; hasta el punto de que varios voluminosos ensayos históricos publicados recientemente (como el de Henry Kamen sobre Felipe II o los de Manuel Fernández Álvarez sobre este mismo rey y sobre Carlos V) se han convertido en auténticos best-séllers, cosa hasta ahora bastante insólita en España. Pero en el caso de la novela de Almudena de Arteaga ha debido influir, además, la existencia de un pnblico lector femenino —en España, el mayor índice de lectura lo tienen las mujeres—, ansioso por ver sus propias vidas reflejadas en el espejo de la Historia: cómo eran y cómo vivían las mujeres de otra época, cómo pudo escalar puestos de poder e influencia una mujer joven en una sociedad en la que las mujeres estaban relegadas a un papel subsidiario. Los lectores de novela histórica leemos para saber quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo.

El final de esta historia fue triste: dieciséis meses después del asesinato de Juan

de Escobedo, Antonio Pérez y la princesa de Éboli eran arrestados por orden de Felipe II, acusados de traición. Parece que Pérez había vendido al mejor postor —en este caso, a la princesa— algunos secretos de Estado a los que tuvo acceso por su cargo de secretario del rey: el secretario infidente que no guardaba los secretos.

Doña Ana recorrió varias prisiones hasta llegar a la más dura: su propia casa de Pastrana, en la que literalmente fue emparedada en vida. Mientras tanto, su amigo, aliado y probablemente amante Antonio Pérez conseguía huir, se refugiaba en Francia (donde murió, en libertad, años después) y daba al mundo una especie de memorias sobre su experiencia como secretario real, que se difundieron ampliamente y fueron una pieza fundamental en la consolidación en Europa de la llamada leyenda negra de Felipe II.

Cuenta la tradición que en sus últimos años la princesa sólo estaba autorizada a asomarse una hora al día a la ventana enrejada de su palacio, que daba a una plaza. El resto eran silencio y reclusión para una dama que se movió durante toda su vida entre los fastos y fiestas de la Corte, donde brilló con su belleza y su capacidad de seducción. El palacio se conserva hoy día y aún los habitantes de la villa ducal de Pastrana señalan a los visitantes la ventana enrejada por la que supuestamente se asomaba a la luz del sol su princesa. Una visita a ese palacio, la contemplación de esa reja y el comentario de una mujer al oír la historia de doña Ana («no envidio su suerte», dijo) suscitaron en mí misma el deseo de recrear en un cuento —que titulé, precisamente, Una hora al día— esos tiempos en los que doña Ana de Mendoza vio decaer y perderse todo lo que tenía: su libertad, su independencia, su poder, sus posesiones e incluso su belleza. Dicen que en los últimos tiempos quien fue tan compuesta y tan pagada de su hermosura andaba desaseada y rota, abandonada física y moralmente.

Es también en ese momento de decadencia cuando se inicia la novela que tenemos en nuestras manos, y que se nos presenta así como una reflexión sobre el bien perdido; sobre todos los bienes perdidos: el poder, la influencia, la belleza, la juventud, el amor.

Doña Ana de Mendoza y de la Cerda murió poco después de esta ficticia conversación con su hija, en 1592. Tenía sólo cincuenta y dos años; pero a esa edad una mujer del siglo XVI podía ser considerada ya prácticamente una anciana: la esperanza de vida para las mujeres apenas superaba los cuarenta años